百科小布丁

中国古代的“阅兵”

今年9月3日上午,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,北京天安门广场举行了盛大的阅兵仪式,无数国人守在屏幕前,为这场展示国威军威的盛典心潮澎湃。然而,同学们有没有想到一个问题:中国古代是否也有阅兵式?答案是肯定的。据《周礼·大司马》记载,早在周代,就已经形成按四季分述的军事训练制度,每季又分前后两个部分——前半部分是教练和检阅之礼,后半部分是借用田猎演习之礼。

中国古代阅兵的起源可以追溯到原始社会的图腾祭祀与集体狩猎活动,其中最早的形式被称为“大蒐(sōu)礼”。“蒐”与“狩”本为田猎之名,在原始公社制逐渐瓦解、战争萌生之际,先民所使用的武器多为狩猎工具,作战方式也与围猎极为相似。因此,早期的军事训练与演习往往借助田猎来展开,这种带有军事意味的狩猎活动便逐渐演化为最初的阅兵形式,因而称之为“蒐”。

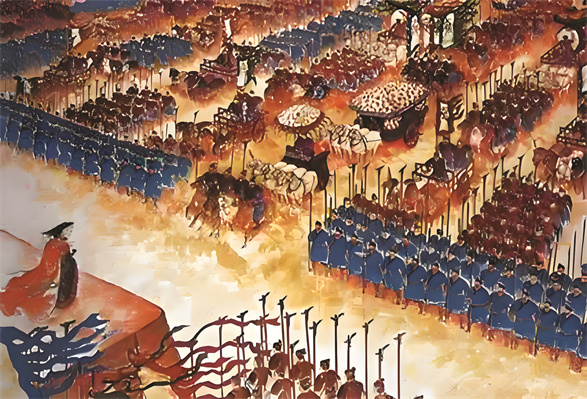

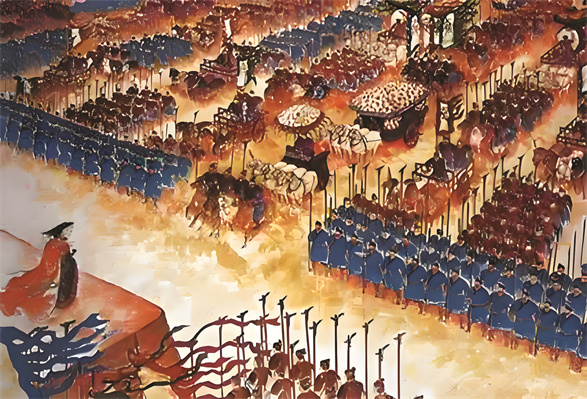

周武王孟津阅兵:检验实力

孟津观兵是中国历史上比较早的规模较大的阅兵之一。公元前1048年,周武王为了检验自己的号召力,试探各诸侯国的态度和商王纣的反应,周武王在孟津(今河南孟津)举行了大规模的阅兵仪式,史称“孟津观兵”。

孟津观兵时前来参加大会的诸侯和部落首领,据说有八百之多。在大会上,周武王举行了誓师仪式,这就是历史上有名的“孟津之誓”。这是一次“诸侯所由用命”的重要会盟,从此,众多的诸侯都听从周的指挥,灭商已有充分的把握。

周武王阅兵

汉代阅兵:军队的选拔

“阅兵”这一名称是汉代正式叫起来的。汉代阅兵最为人熟知的故事当属汉文帝校阅细柳营。周亚夫将军屯军细柳,汉文帝前来校阅,发现军容整齐,军令森严。即使是皇帝也被要求按照军令不得骑马快行,将军周亚夫也未按朝廷礼仪而以军礼拜见汉文帝。汉文帝认为周亚夫才是真正的将军,对其尊敬不已。

汉朝时,汉军经常举行各种规模的军事演习,对军队进行校阅、考核。每五年进行一次这样的检阅,淘汰羸弱者,补充年轻力壮的新兵,士兵不用服役到老。

细柳营戒严

隋唐时期:礼仪与军威的极盛

隋唐时代国力强盛,开疆拓土不断,阅兵制度空前完善,并被纳入国家法典。据史料记载,隋炀帝大业八年征讨高丽前,曾在涿郡举行规模宏大的阅兵,军队首尾相接九百余里,气势震撼。唐代在《开元礼》中对阅兵礼作出细致规定,阅武的过程也大致分为:择定场地、采选人员、编排组次、总指挥与各阵军官宜讲督言、步军演阵、骑军演阵、比武技击、奖赏士卒。

唐太宗、唐玄宗等帝王多次举行盛大阅兵,其中玄宗先天二年讲武于骊山,集结军队二十万,金甲耀目,鼓角齐鸣,成为唐代阅兵的典范。

骊山大阅兵

明清盛况:三年一大阅

明朝的阅兵更加制度化,每年年终考阅一次,三年大阅一次,也称“小阅”和“大阅”。朱元璋十分重视部队的训练,颁发《教练军士律》,要求高而严,赏罚分明。

永乐时期,特别重视加强在京各营的军事训练。在京军三大营中,专门编制管操官掌管军事训练。永乐十九年,明朝在北京怀来举行了十万人阅兵,展示了虎威炮、火龙枪等火器,并接待27国使节。

清代皇帝更是重视阅兵。乾隆三年规定,以后大阅皆按照顺治十六年定例三年一次。清代乾隆皇帝检阅时所穿的大阅甲现存故宫博物院,采用明黄缎绣五彩朵云金龙纹和海水江崖纹,周身用了很多黄金材料,制作精美。

永乐帝阅兵

回首千年阅兵史,从周朝的肃穆,到明清的威仪,再到如今的昂扬,每一场阅兵都是一个时代精气神的展现。变的是形式与装备,不变的是中华民族保卫和平、自强不息的精神。

综合整理于网络